Haz clic aquí para leer la versión en inglés.

Hacia finales de 1842, Charles Dickens era ya un autor reconocido que había escrito varias novelas, relatos cortos y otros trabajos. Sin embargo, su última obra por entregas no estaba teniendo demasiado éxito, sus editores amenazaban con reducir sus ingresos mensuales mientras su esposa esperaba su quinto hijo. Al mismo tiempo, el autor alimentaba una creciente preocupación social por la pobreza y las injusticias que observaba en la población más desfavorecida de Londres. Aquellas circunstancias confluyeron en el proyecto de una novela que, a través de una historia emocionante ambientada en los días de Navidad, invitaría a reflexionar sobre la necesidad de ayudar a los demás.

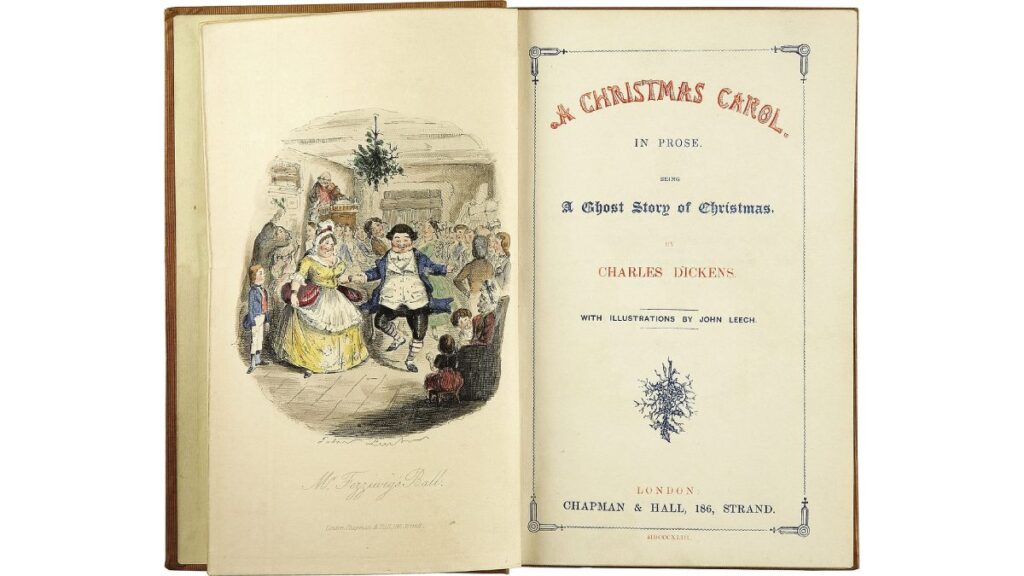

Así nació A Christmas Carol (Canción de Navidad o Un cuento de Navidad), una novela corta publicada el 19 de diciembre de 1843 y concebida durante largas caminatas nocturnas –de casi 30 kilómetros– que el escritor daba alrededor de Londres. Debido a su profundo impacto en la sociedad victoriana de la época, Dickens reconfiguró sin proponérselo la fiesta más importante del año con esta historia de redención del anciano avaro y amargado Ebenezer Scrooge.

Antes de su publicación, la Navidad se consideraba principalmente como una celebración religiosa, con escasa importancia en términos de tradiciones populares. Sin embargo, el retrato que hace Dickens de la Navidad como un momento de unión familiar y generosidad desinteresada, con la decoración de árboles de Navidad, el intercambio de regalos y la cena en familia, impregnó el imaginario popular y ayudó a arraigar esos elementos en la tradición navideña.

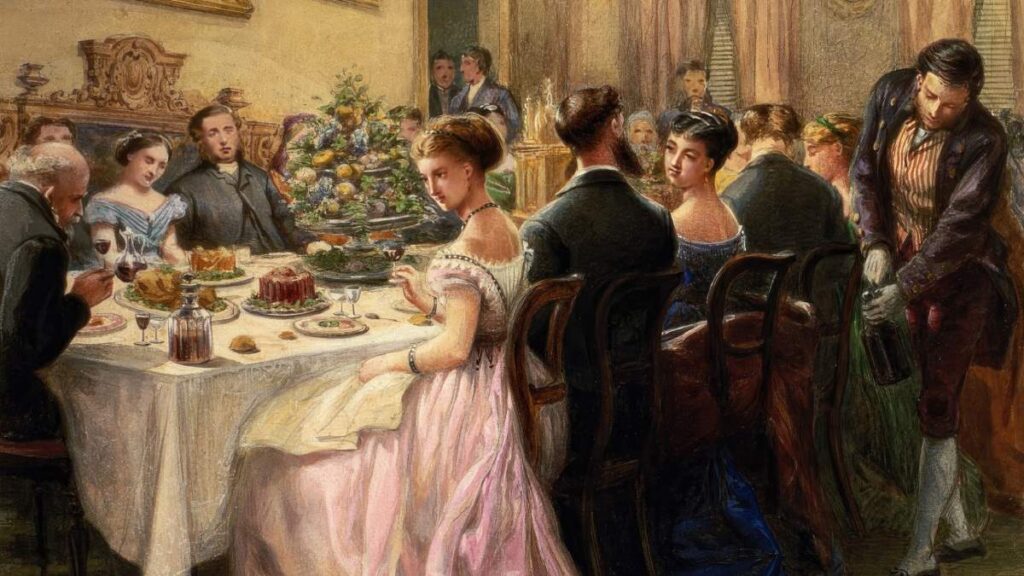

Dejando a un lado la cuestión de la solidaridad, lo que cobró más fuerza en esta celebración fue el esplendor y la abundancia de la mesa navideña victoriana. Un desbordante menú compuesto por innumerables platos de carnes, aves, verduras, frutas y los más deliciosos dulces eran servidos en maravillosas vajillas y disfrutados en salones con abigarradas decoraciones. Cada anfitrión se retaba y esmeraba por ofrecer el menú más completo, original y, hasta cierto punto, extravagante. Varias semanas antes del 24 de diciembre ya comenzaban en cada mansión las discusiones y pruebas para configurar el menú perfecto con el que sorprender a los invitados.

¿Quién sirve más?

El mensaje de Dickens parece que caló entre los londinenses, aunque no exactamente pensando en los pobres sino en los invitados a la mesa de Navidad. La premisa era que sobrara la comida y en la mayor variedad posible. Sabrosos consomés y espesas cremas y sopas abrían el juego precedidos de una rica selección de canapés, para proseguir con platos de pescado hasta cierto punto livianos. Había que satisfacer pero no saturar, porque entonces llegaba el momento fuerte de la velada, aquel en el que la anfitriona (y sus cocineras cuando las hubiere) demostraban sus buenas artes culinarias con las carnes de vacuno, asadas o estofadas, rellenas o en pasteles salados, junto a deliciosos platos de aves donde destacaba el pavo relleno, servido con salchichas y bacon.

Aunque el pavo suele venirnos a la mente como uno de los platos estrella de la Navidad, en estos días de la reina Victoria, el ganso y el pato eran las aves preferidas para asar y rellenar en las ocasiones especiales. No sería hasta finales del siglo XVIII cuando el pavo llegó de América para quedarse como protagonista absoluto de las comidas navideñas.

Pero no todo iba a ser carne, por supuesto. Sobre la mesa –o carros auxiliares– también se preparaba un amplio surtido de acompañamientos que iban de las coles de Bruselas, nabos y repollos a patatas –en puré o asadas–, ensaladas y, sobre todo, distinto tipos de salsas, entre las que no podía faltar la gravy, el acompañamiento inglés por antonomasia de cualquier carne de postín.

Satisfechos ya los estómagos, había que dejar, no obstante, un hueco para los postres, exhibidos con el mismo gusto por el exceso: merengues, tartas, bizcochos, gelatinas, dulces de crema o con fruta escarchada… Y todo eso era solo para no dejar de rellenar los carrillos mientras llegaba el colofón de la noche: el Christmas Plum Pudding. Se trata de un postre de origen celta que se elaboraba varios días antes de la gran fecha para luego ser horneado a fuego muy suave durante varias horas. En definitiva, un bizcocho especiado que depara infinidad de frutos secos y frutas en su interior.

Decoración sin miramientos

Como es de suponer ante la relevancia de la fecha, en el Londres de Dickens actuaban como en la mayoría de los hogares españoles de hoy: echaban mano de la mejor vajilla y de los más pulcros manteles para vestir la mesa. Esta, además se adornaba con candelabros, arreglos florales, cestillas de plata repletas de fruta, y, sobre todo, racimos de uvas, natura- les o escarchados. Además, las mesas de banquete se llenaban de vegetación decorativa, tales como), hiedra, acebo, muérdago y hojas de helecho. Y una curiosidad: parece ser que fue por entonces cuando se impuso vestir las mesas con largos manteles que llegaban al suelo, al parecer en un casto impulso de tapar las “piernas” de la mesa, de igual modo que hacían las damas con las suyas.

Por supuesto, aquellas familias que se lo podían permitir, contaban con el servicio adecuado para servir la mesa con la pompa requerida. Si bien hasta mediados del siglo XIX era costumbre servir la mesa acumulando platos, fuentes y bandejas para que luciera toda la comida, la nueva “fiebre de la Navidad” trajo consigo que se adoptara el estilo “a la frances”, que permitía que cada comensal se sirviera a su gusto a partir de una bandeja ofrecida, dejando más espacio en la mesa para la ostentosa decoración.